1、はじめに

これまで、オルタナティブ不動産として、データセンターや、学生マンション・学生会館・学生寮等を取り上げました。

今回は、オルタナティブ不動産として、ヘルスケア施設(高齢者住宅・施設、病院等)との親和性が高く、ESG投資やSDGsの観点(社会貢献)からも投資家の関心の高い「保育所」を取り上げました。

主な内容は以下のとおりです。

①保育所は、共働き世帯数の増加といった、社会構造の変化と密接な関係にあります。保育需要の高まりを受け、待機児童の解消等が喫緊の課題となり、受け皿としての保育所の拡充等各種のプランが実施されてきました。厚生労働省の直近の資料等をもとに、足元の状況等を概観しました。

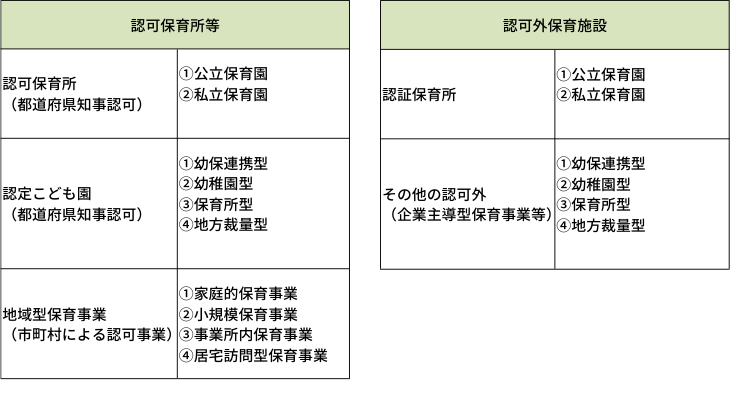

②保育所の定義を行い、保育所分類(認可保育所等と認可外保育施設)と経営形態等について整理しました。

③オルタナティブ不動産である保育所への投資の特性やリスクを整理し、今後の取引拡大の可能性等について考察しました。

2、社会構造の変化と保育所利用の現状等について

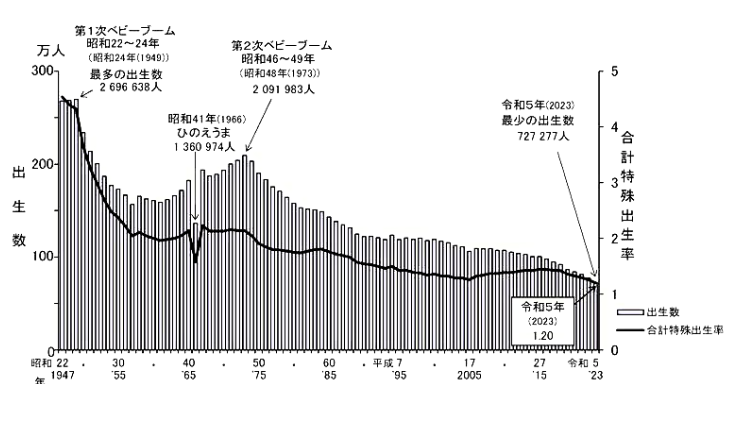

厚生労働省資料(令和5年版人口動態統計)によると、出生数、合計特殊出生率ともに低下して過去最少となり、少子化と人口減少が加速しています。合計特殊出生率は1.20と、政府目標「希望出生率1.8」を大きく下回る水準で推移しています。

一方で、総務省統計局「労働力調査」によると、女性の就業に関する社会的な意識の変化等に伴い、就業者数(過去10年)では、男性就業者数が横這い(2013年:3,620万人→2023年:3,696万人)で推移している一方で、女性就業者数は増加基調(2013年:2,707万人→2023年:3,051万人)で推移してきました。

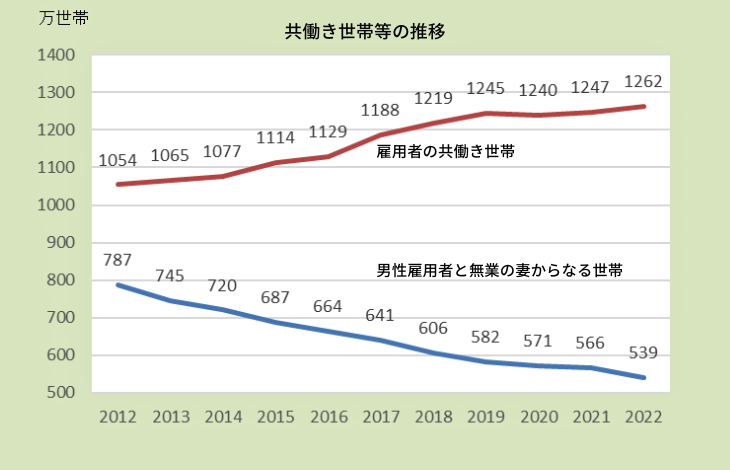

厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」によると、下図のとおり共働き世帯数も令和4年には1,262万世帯と、過去最多で推移しています。

出所:厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」

上記のとおり、保育需要が底堅く推移する一方で、待機児童の解消が、喫緊の課題となってきました。

これを受け、政府(こども家庭庁)では、待機児童の解消に向け、以下のプランを実施してきました。

①待機児童解消加速化プラン(平成25年~平成29年)

②子育て安心プラン(平成29年~令和2年)

③新子育て安心プラン(令和2年~)

また、平成27年より「子ども・子育て支援新制度」をスタートさせ受け皿の拡大を図るとともに、「改正こども・子育て支援法」が施行され、令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化を実施しています。

足元の状況について、こども家庭庁の「待機児童数調査(令和5年4月)」では以下のように解説しています。

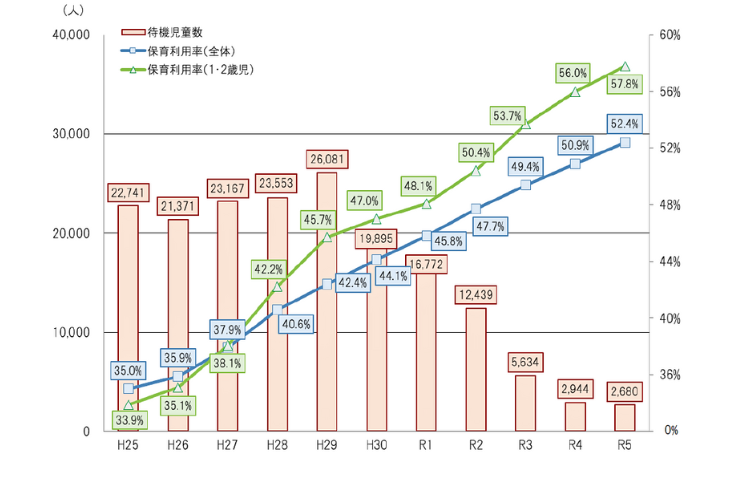

①保育所等数の増加に伴い、待機児童数は2,680人と5年連続で最小となっている。(下図参照)

②人口増加率の高い地域で申し込みが集中するなど保育需要の偏りや、保育士を確保できなかったことによる利用定員の減少により待機児童が増加する地域があるなど、解消には至っていない。

③今後とも、保育ニーズ(申し込み者数)の動向については、引き続き女性就業率(25~44歳)が上昇傾向にあることや、共働き世帯割合の増加等から注視が必要である。

(保育所等数の推移)

出所:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」

(保育所等待機児童数及び保育所等利用率の推移)

出所:こども家庭庁「待機児童数調査」

3、保育所の定義・分類・経営形態について

(1)保育所とは

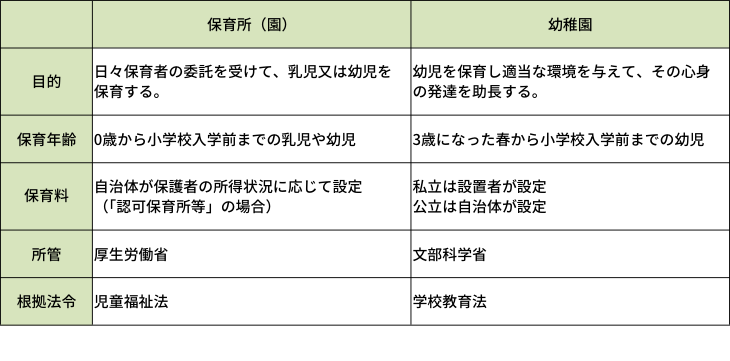

保育所と幼稚園との違いについて整理しました。

(2)保育所の分類

保育所は、認可保育所等と認可外保育施設に大別されます。

【認可保育所等】

認可保育所とは、施設の広さ、保育士等の職員の数、給食の設備、防災管理、衛生管理など国の定めた基準を満たし、都道府県知事に認可を受けた保育施設です。

認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能も併せ持つ施設で、同様に都道府県知事に認可を受けた保育施設です。

地域型保育事業は、市町村による認可事業です。

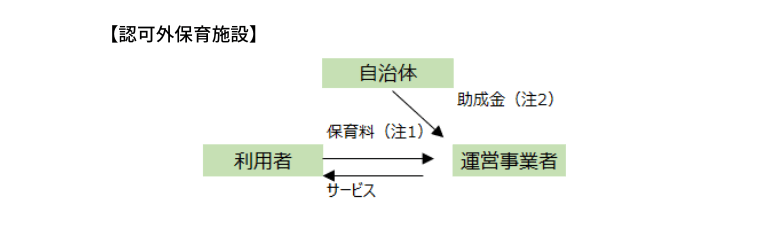

【認可外保育施設】

認可外保育施設は、施設の広さなどの点において国の基準を満たしておらず、都道府県知事の認可を受けていない保育施設です。

「認可外保育施設指導監督基準」を満たし、加えて自治体独自の基準を満たした施設は、「認証保育所」に指定されます。

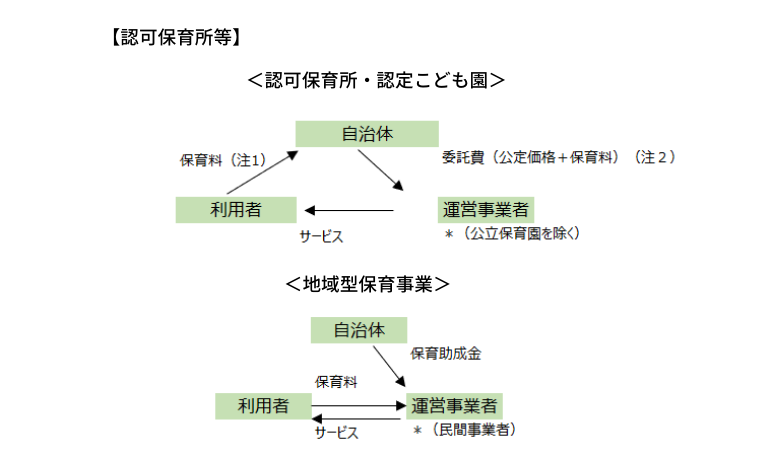

(注1)保育料は、自治体が保護者の所得状況に応じて設定。

乳児・幼児の年齢別に無償化の対象(住民税非課税)や無償金額の上限設定があり、実費部分を保育料として支払う。

(注2)国が算出した保育所の運営金額(公定価格)に利用者負担額を加えた金額が委託費として運営事業者に支払われる

(注1)保育料は、事業者が設定。乳児・幼児の年齢別に無償金額(上限設定あり)あり、実費部分を保育料として支払う。

(注2)設置基準に従い、認証を受けた認証保育所や企業主導型保育事業等では、一定額の助成金あり。

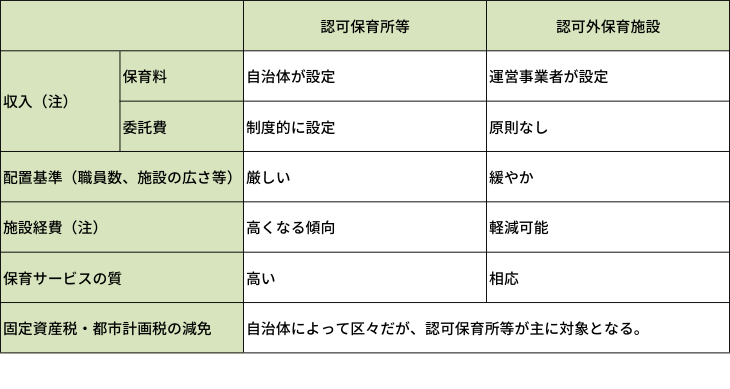

(4)事業運営比較

(注)「認可保育所等」の場合は、「認可外保育施設」に比し、人件費や施設費が嵩みますが、収入が安定的に得られる(コロナ禍の一時休園等でも受給継続)ことから、不動産投資の観点からは、「認可保育所等」が選好されています。

(注)「認可保育所等」の場合は、「認可外保育施設」に比し、人件費や施設費が嵩みますが、収入が安定的に得られる(コロナ禍の一時休園等でも受給継続)ことから、不動産投資の観点からは、「認可保育所等」が選好されています。

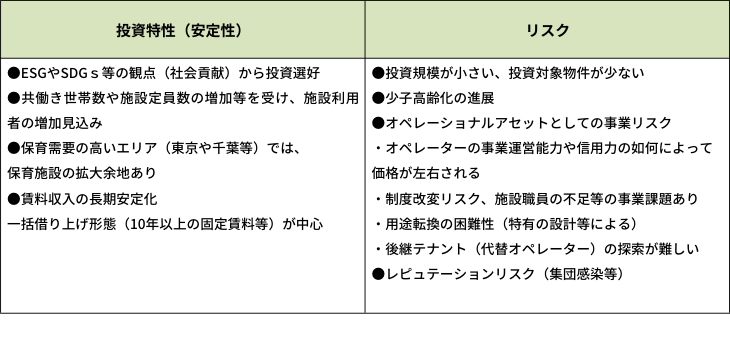

4、保育所への投資の特性やリスク、今後の展望について

(1)投資特性とリスクについて

オルタナティブ不動産として保育所を投資対象とした場合の投資特性(安定性)とリスクの両面について以下のとおり整理しました。

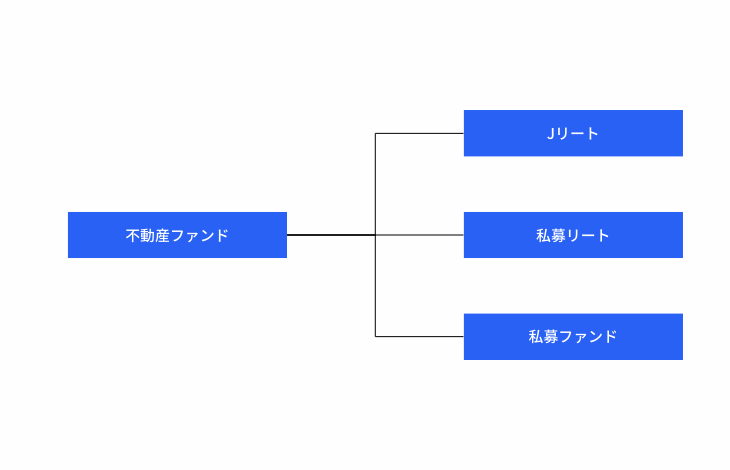

①不動産ファンドの枠組み

②不動産取引について

当社の保育所の不動産鑑定評価実績では、J‐REIT(低層階を保育所とした保育所兼レジ)や私募ファンドが中心です。

一方、不動産投資市場では、保育園特化型私募ファンド(「保育園みらいファンド」等)の運用資産規模の拡大に見られるように、投資対象としての注目度が徐々に高まっています。

足元の取引はやや限定的ですが、今後は、ESG投資やSDGsの観点等も総合的に勘案すると、物件選別を行いつつ、徐々に取引規模を高めていくものと推察します。