デルタt論法の鑑定評価における可能性

不動産の鑑定評価では、複合不動産の場合、対象建物があと何年使用可能かという判断をしなければなりません。

不動産鑑定では、これを「経済的残存耐用年数」を判断(査定)するといいます。

たとえていえば、経済的観点から建物の”余命”を推定するわけです。

本コラムは、デルタt論法(デルタt理論)により未知の建物(例えば築1200年の木造寺院)の残存耐用年数を算定してみたらどうなるか?というお話です。

建物の全耐用年数(鑑定評価)=建築年数(実年数)+経済的残存耐用年数(査定)

そのためには、当然のことですが、新築から何年経過しているか(築年)も重要です。

一般的なビルやマンションなどでは、建物の構造などによって大凡の全耐用年数が知られているので、適切に管理されていれば、築年数から経済的残存耐用年数も容易に査定できます。

築30年の木造アパートはあと何年使えるか?

法定耐用年は、22年ですので、税法的には耐用年数は終わっており、残存耐用年数はありませんので、一般的には、銀行の融資は厳しい物件といわれています。

しかし、いわゆる築古アパートでも維持管理が良ければ、まだまだ運用可能な物件も珍しくありません。

そのような物件の鑑定評価を行う場合には、当然のことながらある程度、残存耐用年数をみることになります。

不動産の鑑定評価の場合は、実際の建物を見て将来の維持・管理・修繕費用や家賃収入、賃貸市場の需給動向など様々な観点から総合して、経済的残存耐用年数を査定します。

経済的残存耐用年数は、その不動産鑑定士による判断事項であり、”こうでなければならない”という明確な基準と答えはありません。

したがって、同じ不動産でも、評価する不動産鑑定士により幅がありますので、その範囲が気になったりします。

そこで、デルタt論法を用いて検証してみようと思います。

デルタt論法(デルタt理論、ゴッドの推定とも呼ばれる)によれば、50%の的中確率で残存耐用年数は10年~90年と計算されます。

平たくいうと少なくても、あと10年使える(経済的残存耐用年数=10年)といってもそれほどおかしい話ではないということになります。

デルタt論法による残存耐用年数の考え方

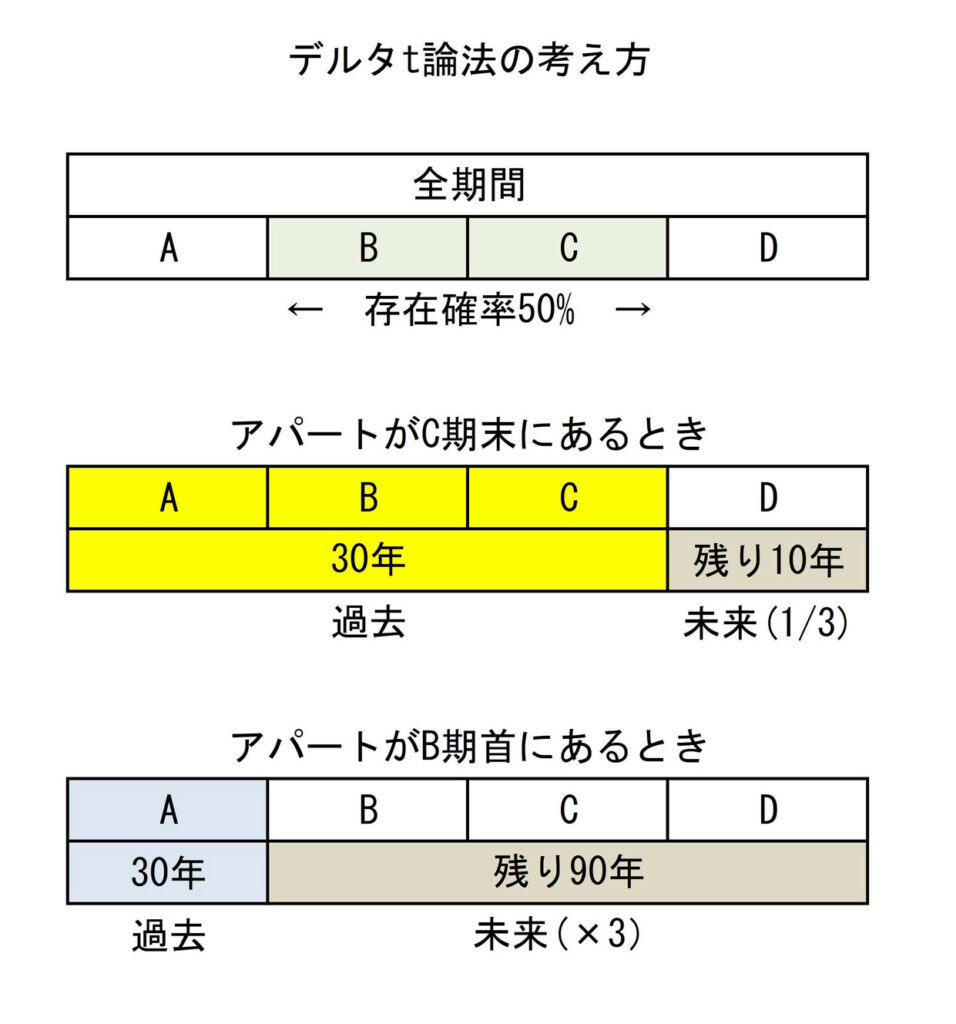

アパートが存続している期間を4つに均等配分した場合(A:初期・B:中間期前半・C:中間期後半・D:終了期)、対象物件は、中央の2つの期間(BとC)のどちらかにある確率を50%であると推定します。

いま、Cの期末にいるならば、耐用年数の4分の3を経過しているので、残存期間はその3分の1ということになります。

また、Bの期首にいるとすると、アパートは耐用年数の4分の1しか経過していないので、まだ3倍の残存期間があるということになります。

よって、このアパートは50%の確率でこれから先10年~90年存続するということになります。

築1,200年の世界遺産である木造寺院はあと何年存続できるか?

このクラスになると、そもそも全耐用年数なんて誰にもわからない、未来永劫かもしれないですね。

ここまで極端ではありませんが、築古建物の場合、実地調査を行っても耐用年数に近づいているのかどうか分からないケースはあり得ます。

「少なくても、これまで長年存在していたのだから、この先もしばらくはこのまま存在するだろう」

もうすぐ、使えなくなってしまうかもしれないし、このあともずーっとこのまま使えるかもしれない。

でも、それがいつまでなのかは確証がないので、「しばらくの間」と考える。

問題はその「しばらくの間」が何年であるかということになります。

不動産鑑定士に限らず、誰でもこう考えるのは自然ではないかと思います。

上記と同様にデルタt論法では、50%の確率で、400年~3,600年の範囲となります。

鑑定評価では、400年でも半永久的といえるので、なんとなくしっくりするように思われます。

ここから先、不動産鑑定士の場合はその存続期間をどのように定量化するかということになるのです。

※ 因みにヒノキという木材の物理的寿命ですが、その強度は伐採後、徐々に増加(ここが他の木材と異なる)し、300年後に最も高い強度を示し、1000年後に伐採時の強度に戻るといわれています。

※ 統計学的には95%の確率を使うべきですが、建築物の場合は50%が適していると思われます。95%の場合は、上記の図の1/3、3倍の代わりに1/39、39倍となり、範囲が広すぎます。予測した事象の的中確率よりもその予測範囲(レンジ)が鑑定評価では大切なことがあるからです。不動産鑑定の実務では50%の確率というのはよく使われます。

デルタt論法の父リチャード・ゴッド

若き日のリチャード・ゴット(アメリカの宇宙物理学者)は、1969年にベルリンの壁をみて考えました。

「この壁は、あとどれくらいの間、存在するのだろうか?」

ゴットは、壁が存続している期間を4つに当分して、現在、中心の2つのどちらかにいる確率を50%と推定しました。

「仮に、この壁が2つの期間の一番最後にあるとするれば、壁はすでに全存続期間の3/4を経過しており、これから存在する期間はこれまでの1/3であろう。

しかし、2つの期間の最初にいるとすると、壁はこれまでに推定全存続期間の1/4しか経過していないから、壁が今後存続する期間はその3倍ある」

ゴットがベルリンの壁を見学したのは、築造後8年の時点でした。

この推論によれば、ベルリンの壁は、50%の確率で、2年8カ月から24年まで存在することになります。

そして、ベルリンの壁が崩壊したのは、それから20年後のことでした。

ゴットは、後に論理的に95%の確率で的中する事象の予測法「デルタt論法」を物理学会誌の「ネイチャー」に発表し、話題になったのです。

東京本社の近くで2023年12月4日にオープンした中央区立図書館「本の森ちゅうおう」。このかっこいい建物は何年使われるのでしょうか?